大名とは

大名という単語は時代によって指し示す範囲が変わっておりますが、基本的には大きな私有田を持つ人物を指して使われます。シンプルな対義語として小名がありますがこちらも時代によって意味が変わっており、江戸時代以降には藩主でありながら所領が5万石以下を小名と呼ぶなど、身分を表す言葉として取り入れられています。

大名という単語が持つ意味

管理体制が人単位から土地単位に

平安時代も中期に差し掛かった頃、天智天皇の時代から続いた律令制は崩壊の一途を辿っていました。まあこのことには色々な理由があるのですが、要するに中国産の法体制である律令制が日本の実情に合わなかった、というのが実際のところでしょう。

この律令制では現代日本のように「人」ごとに課税されていましたが、平安時代の戸籍管理はかなりズサンだったので、人単位の徴税では税収が安定しませんでした。田んぼがあるのはわかっているのに戸籍がないから税が徴収できない、というジレンマを解決するため、この頃から人単位ではなく土地単位の課税に切り替わっています。

名田をたくさん所有したから「大名」

課税対象を土地に切り替えた際に、国営の土地がまず「名田(みょうでん)」という単位に切り分けられました。この「名田」の運営や徴税はそれぞれ田堵(たと)という中間管理職が置かれたのですが、このシステムは意外なほど当たり、これによって朝廷による田地の経営及び徴税が安定し始めています。

この「名田」管理システムはあまりに優秀だったため、荘園の所有者たる貴族や武士もパクりだし、同様に「名田」化を進めていきました。当時の人々はこの「名田」を多く持っている人物を指し、敬意や嫉妬を込めて「大名」と呼ぶようになったという訳です。

ということで元々は身分や役職を表す公式な名称ではなく、「あいつ大名気取りしやがって、チッ」くらいのノリで使われていたようで、現代で言うとこ「お金持ち」くらいの意味合いだったものと思われます。

鎌倉期から戦国時代の大名

武士の世の中に入った鎌倉時代には、すでに我々現代人が持つ大名イメージに近い使われ方をしています。大きな所領を持ち多くの家来を召し抱えているような、大物の武士が大名と呼ばれています。

室町時代頃にも単語としては同様の使われ方をしていますが、この頃には「守護大名」に自ら成長していく武家がちらほら見られます。守護とは鎌倉時代には軍事警察権だけを持つ国(現代で言うところの県です)の長官でしたが、室町幕府では裁判権や経済的な権益を持つ強力な職掌にグレードアップされています。そのため守護職に就いた武士が権限を行使し、他の武士の所領を取り上げるといった事態が多発、そして拡大に成功し続けた武家は「守護大名」と呼ばれています。

こうして拡大に成功し続けた守護大名家が戦国期に入ると、過酷な戦乱の世を生き抜く術を持った戦国大名へと進化していきます。もちろん全ての守護大名家が戦国大名化できたわけではなく、部下に全て持っていかれるといった「下剋上」も多発しています。そして戦国時代に突入すると今度は戦国大名同士による淘汰が進みますが、徳川家康が関ヶ原の戦いに勝ち江戸幕府を樹立すると、大名という名称が新たな役割を持つことになります。

江戸時代は「大名=藩主」

徳川家康によって江戸幕府が構築されると、自身の領土となる「藩」を持つ「藩主」を指して大名と呼ばれています。所領の石高が一万石を越えている領域だけが「藩」と呼ばれたため、江戸時代の大名とは一万石以上の領土を持っていた人物ということになります。 →石高

ちなみに江戸幕府での各大名は徳川家との関係性を元に、外様・譜代・親藩の3種類に振り分けられています。関ケ原の戦い前後から徳川家に従い始めた武家を外様大名、それ以前からの家臣を譜代大名、そして徳川家康の息子や孫を始祖とする家を親藩大名としています。

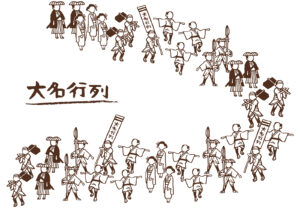

外様大名には石高が高い藩が多く、一見して勝ち組のように見えますが、江戸幕府成立直後に些細な理由で相当数が取り潰されています。また外様は基本的に幕府内の要職に就けないため幕府内にコネクションを作りづらく、そのためさらに取り潰しの脅威に晒されるという厳しい立場に置かれていました。また江戸を中心として遠くに追いやられている場合が多く、「参勤交代」という江戸と領国を行き来する制度で膨大な出費を強いられています。虐げられ続けてきた薩摩藩や長州藩などの外様大名が、戊辰戦争に勝利し討幕に成功したことを考えると、なかなか感慨深いものがあります。

面倒な郵送物のやり取りなしで、取引を始めるまで最短1時間!

取引ツールはFX初心者からデイトレーダーまで満足できる使用感です。